「暑熱順化」とは

「暑熱順化(しょねつじゅんか)」とは、徐々に体を暑さに慣らしていくことで、「暑熱順応」とも呼ばれます。

冬から夏になるにつれて自然と体は気温に適応していきますが、近年はエアコンの普及で快適な環境に慣れすぎてしまい、寒暖差への対応力が弱くなりがちです。

そのため、暑さに体がついていけず、熱中症や夏バテを起こす人が増加。専門家の中には「暑熱順化の不足が熱中症の一因」と指摘する声もあります。

暑熱順化のメリット

暑熱順化ができていると、発汗しやすくなり、体温をうまく下げられるようになります。これにより、体温の急上昇を防ぎ、熱中症のリスクを減らす効果が期待できます。

また、体温調節機能が整うことで、必要以上にエネルギーを使わずにすむため、暑さによる疲れを感じにくくなるのも大きなメリット。特に高齢者や子どもは体温調節が苦手な傾向があるため、意識して暑熱順化を進めることが大切です。

さらに、暑さに慣れた体は、高温環境でも活動しやすくなります。屋外での長時間の作業や運動、外出でもバテにくくなり、集中力の低下も防ぎやすくなります。

暑熱順化は夏の不調を防ぐ重要な準備。暑さに負けない体をつくるために、意識して体を暑さに慣らしていきましょう。

暑熱順化のメカニズムとは?「発汗」と「血流」がキーワード

熱中症や夏バテを防ぐために欠かせない「暑熱順化」のカギは、「発汗」です。

体温が低く汗をかきにくい冷え性の人、水分補給が不足しがちな人、運動習慣のない人は暑熱順化が遅れやすく注意が必要です。また、年齢とともに発汗機能も衰えていくため、高齢者も意識して対策を取ることが大切です。

では、なぜ汗をかくことが暑さへの適応につながるのでしょうか?

汗と一緒に熱が逃げる

私たちの体には、体温が上がりすぎないよう熱を外に逃がす「熱放散」の機能が備わっています。その代表が「発汗反応」です。汗が蒸発する際に気化熱が奪われることで、体内の熱が効果的に外に放出されます。

暑熱順化が進むと、この発汗量が増加し、より効率的に体温を下げられるようになります。また、汗に含まれる塩分濃度も低下していくため、同じ量の汗をかいても塩分や水分の損失が抑えられ、脱水症状のリスクが軽減されるのも特徴です。

血流が良くなると熱が逃げる

もうひとつの熱放散の仕組みが「皮膚血流反応」です。これは皮膚表面の血管を広げて血流を増やし、熱を体表から効率良く放出する機能です。

血流が良くなると体内の熱がこもりにくくなるだけでなく、心臓への負担も軽くなり、結果として疲労感の軽減にもつながります。

たとえば「お風呂上がりにすぐ服を着なさい」と言われるのは、体表から熱が逃げやすい状態を放置すると体が冷えすぎてしまうためですね。

汗をかける体になる!暑熱順化トレーニングのやり方を紹介

体を暑さに慣らすためには、積極的に汗をかくような活動がトレーニングになります。

ウォーキングや筋トレなどの運動を通じて、発汗や血流を促すことが暑熱順化につながります。

ここでは、無理なく続けられるおすすめの暑熱順化トレーニングを6つ紹介します。

1.ウォーキング

暑熱順化に効果的な「発汗」と「皮膚血流反応」は、日常的な運動によって高めることができます。その中でも特に取り入れやすいのが「ウォーキング」です。

ウォーキングなどの有酸素運動は「20分以上続けなければならない」と思われがちですが、最近の研究では短い時間でも効果があると言われています。また、ちょっと速く歩くだけで全身運動になり、ランニングと同等程度の運動効果も。「朝の仕事前に」「朝の子どもの送迎後に」「買い物の往復に」「夕飯の後に」など、自分のペースで「10分」で効果がありますので取り組んでみてください。

慣れてきたら、走行距離や速度アップを目標にしてステップアップしていきましょう。

2.ストレッチ

運動に苦手意識がある人には、室内で行うストレッチもおすすめです。真夏のような高温多湿の環境でなくても、じんわり汗ばむ程度の室温で行えば、暑熱順化に十分な効果があります。

ストレッチで筋温が上がると血流が促され、皮膚血流反応も活性化します。運動初心者の方は、熱中症予防のため30分以内を目安に実施しましょう。気持ちの良い汗をかいたと感じる程度がおすすめです。

3.ラジオ体操

腕を大きく振り上げたり跳びはねるラジオ体操は、全身の筋肉を使い体全体に血液を回していく効果的な暑熱順化トレーニングといえます。日本人のほとんどが行った馴染みのある運動かつ、器具が不要でシンプルな動作で構成されているため、どこでも行えるのが大きなメリットです。

暑熱順化はじんわり汗をかく程度の環境で行った方がよいため、外で行いやすいラジオ体操はおすすめできます。

外が暑くなりすぎて、実施が難しい場合は屋内で、「ちょっと暑いかも?」と感じるような室温で行うとよいでしょう。

4.サイクリング

疲れがたまりづらい「サイクリング」も、運動初心者さんにおすすめの運動。サイクリングの場合は、発汗まで少し長めの時間行いましょう。

サイクリングロードがある河川敷沿いなどは景色もよく乗りやすいです。変速機がついている自転車の場合は軽くして足を早く回してみると運動効果が上がります。自転車に乗る場合は、ルールを守って、歩行者はもちろん一般道の場合は車にも十分に注意するようにしましょう

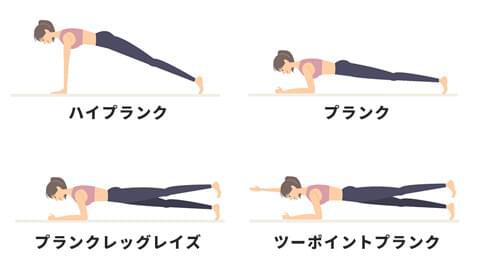

5.筋トレ

雨の日や忙しい日でもスキマ時間にサッと実践できる「筋トレ」。筋肉量が増えると血行が良くなり、「皮膚血流反応」や「発汗」が促され汗をかきやすい体になります。

筋トレは、週2〜3回、1回20分を目安に取り組みましょう。毎日異なる部位を鍛えると全身のシェイプアップにも。「今日は腹筋、明日は大臀筋(だいでんきん)」といったように部位を意識して鍛えるのも楽しいですよ。

誰でも簡単にできる「プランク」もおすすめです!筋トレ初心者はプランクから始めてみても。

6.自宅でできる簡単フィットネス

暑熱順化には、軽めの全身運動を習慣化することも、暑さに強い体づくりに有効です。例えば、以下のような簡単な運動がおすすめです。

まずは足を交互に前にキック、次に左右にキック。この2種類を組み合わせて「前に2回、横に2回」を繰り返します。これを30秒繰り返しましょう。

続いて、足を肩幅より広めに開いて軽くスクワットしながら両手を万歳し、体を左右にねじる動作を行います。これも30秒行い、血流と発汗を促します。

慣れてきたら、「前後・左右キック」30秒+「スクワットねじり」30秒を1セットとして、休憩を挟みながら3セットを目安に取り組むと、暑さに強い体づくりに効果的です。

自宅でトレーニングを続けられる自信がない人は、ジムに通うのもおすすめです。

暑熱順化トレーニングに期待できる効果

暑熱順化トレーニングを行うと、筋肉量の増加をはじめ、冷え性や肩こりの改善、美容・リラックス効果など、暑さに慣れる以外でも多くの健康効果があります。

夏の暑い時期だからこそ、正しく体を暑さに慣らして運動を継続しましょう。

筋肉量が増えて病気の予防につながる

筋肉には運動機能以外にも、さまざまな役割があるのはご存知でしょうか。

糖と脂質の代謝をよくして血糖値の上昇を抑える、ホルモンの生成をするなど、病気の予防にも筋肉は一役買っています。近年の研究では、筋肉量が増えると健康寿命が延びるという結果も出ており、運動で筋肉をつけることは長い人生を元気に過ごすためにとても重要なのです。

血流が良くなって冷え性や肩こりが改善する

暑熱順化トレーニングである「発汗習慣」は、血流の改善にもつながります。

夏でも足先が冷たいといった「冷え性」が改善したり、「肩や腰のコリ」がほぐれたり、ちょっとした体の不調が解消されます。

美容効果が見込める

汗をかくとお肌によいと言われています。毛穴に詰まった老廃物や角質がはがれ落ち、ターンオーバーが促されます。さらに、汗は皮膚の表面にある皮脂と混じり合い、天然の保湿剤にも。運動をしている人の肌に潤いがあるのは、そのおかげかもしれません。

また、血流が良くなることで体の栄養素を隅々まで届けることができ、体の内側からもキレイになります。顔の血色も良くなりますね。

運動によるリラックス効果が得られる

運動をすると全身の血流が良くなり、筋肉のこわばりもほぐれて、自律神経が整いやすくなります。そのため、運動後には「体がスッキリした」と感じる人も多く、気分転換やストレス解消にもつながります。

血流が滞ったままだと疲労感やイライラが溜まりやすいため、日常的に体を動かすことが、心身のリフレッシュに役立ちます。

暑熱順化トレーニングの注意点

トレーニングと聞くとがんばらなければいけないと思いがちですが、暑熱順化をする場合は無理をしないで十分に水分を摂ることが大切です。冷房に頼りすぎて、全く暑さに触れないのも問題ですが、暑い中で無理するのも問題です。適度な方法で体を暑さに慣らしましょう。

無理をしない

暑熱順化トレーニングは、あくまでも暑さに体を順応させるために行います。十分に体が慣れればOKで、つらいと感じるまで行わなくても効果がでます。

暑さに慣れていない間は熱中症になる可能性が高まっています。軽い運動の場合でも「ちょっと気分が悪いかも…」と少しでも感じたら、運動を中止して涼しい場所へ移動し、水分補給を行いましょう。

十分に水分を摂る

暑熱順化トレーニングは、暑さに負けない体をつくるために行うものです。そのためにも、水分補給は欠かせません。水分が不足すると、汗をかいてもうまく体温を下げられず、熱中症のリスクが高まってしまいます。

水分を我慢すれば、より効率的に慣れるわけではなくむしろ逆です。暑熱順化をさせるためには十分な水分を意識しましょう。

適切に冷房を使用する

気温が上がると、つい冷房をつけたくなります。しかし、涼しい環境にばかりいると、体が暑さに慣れず、暑熱順化が進みにくくなってしまいます。

そこで、「①冷房の温度を高めに設定する(28度前後)」「②朝夕は室内に外気を取り入れる」「③つけっぱなしは避ける」といった工夫を意識し、冷房に依存しすぎない生活を心がけましょう。

ただし、冷房を極端に控えるのは禁物です。加齢によって暑さを感じにくくなっていたり、電気代を気にして冷房の使用をためらったりすると、熱中症のリスクが著しく高まり、重い健康被害につながるおそれがあります。

暑熱順化を意識しつつも、決して無理はせず、室温が上がりすぎるときには冷房を適切に使いましょう。快適で安全な環境を保つことが何よりも大切です。

トレーニング以外で暑熱順化を促進する方法

暑熱順化は、運動だけでなく普段の生活の中でもちょっとした工夫で進めることができます。ここでは、汗をかきやすい体づくりや体温調節機能の強化につながる5つの方法をご紹介します。

1.入浴で汗をかく

ぬるめの湯船に浸かることで体温が上がり、自然と発汗が促されます。この発汗によって体温調節機能が整い、暑さに強い体づくりにつながります。また、汗とともに余分な水分や老廃物が排出されるため、代謝の向上も期待できます。

お湯の温度は38〜40℃が目安。熱すぎると心臓に負担がかかるため避けましょう。入浴時間は10〜15分程度が理想です。入浴前にコップ1杯の水を飲み、入浴中も水分補給をこまめに行うと安心です。

入浴後は汗をしっかり拭き取り、冷えすぎを防ぐためにも体を冷やさないようにしましょう。入浴後にも再度水分補給するのを忘れずに。入浴は心身をリラックスさせる効果もあり、暑熱順化とあわせて心身のリフレッシュにもつながります。

2.サウナにいく

入浴よりも暑い室温で発汗を促すサウナは、汗をかきやすい体づくりにより効果的です。

血流が通常時の2倍も良くなり、発汗も大量。体の隅々まで必要な酸素や栄養を届けることもできます。また、サウナならではの「ヒートショックプロテイン」効果で、免疫力もアップ。サウナが人気の理由は以下の特集ページで紹介していますので読んでみてくださいね。

3.室内環境を調整する

暑熱順化を進めるには、室内の温度と湿度を適切に保つことが大切です。エアコンの設定温度は25〜28℃が目安。特に夜は、タイマーを使って冷えすぎを防ぎましょう。体感温度を下げるには、扇風機やサーキュレーターで空気を循環させるのが効果的。冷気を直接当てるより、部屋全体を快適に保てます。

あわせて湿度にも注意が必要です。湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体温調節がうまく働きません。除湿機や換気を活用して、湿度は40〜60%を目安に整えましょう。室内の温度と湿度を適切に保つことで、冷えすぎを防ぎながら、無理のない暑熱順化が進められます。

4.バランスのとれた、消化に良い食べ物を摂取する

暑熱順化が進む時期は、体が暑さに適応しようとエネルギーを多く使うため、栄養バランスのとれた食事が欠かせません。特に夏場は胃腸が弱りやすく、消化に良いものを選ぶことも大切です。

まず、ビタミンやミネラルを補うために、野菜や果物を積極的に取り入れましょう。冷たい麺類やサラダだけでは栄養が偏りがちなので、肉・魚・卵などのタンパク質も忘れずに。胃の調子が気になるときは、温かいスープや煮物などが体にやさしくおすすめです。

また、発汗により塩分が失われやすくなるため、水分と一緒に適度な塩分補給も重要です。塩タブレットや塩昆布を活用すれば、手軽に塩分を補えますよ。

5.暑さ対策グッズで暑熱順化中の体への負担を和らげる

暑熱順化の途中では、まだ体が暑さに慣れていないため、無理をすると体調を崩すおそれがあります。そんな時期こそ、暑さ対策グッズを上手に活用して体の負担を軽減しましょう。

まずおすすめなのがファン付きウェア。内蔵ファンが服の中に風を送り、汗を蒸発させることで熱を逃がします。作業用から日常使いまで、用途に合わせた種類がそろっています。

また、外出先では冷却タオルやクールスカーフが便利です。水に濡らして使うだけで冷たさが持続し、首元などを冷やすことで体温調節をサポートします。

こうした暑さ対策グッズはドラッグストアやネット通販で手軽に入手できるため、暑さに慣れるまでのサポートアイテムとして取り入れてみてください。

暑熱順化トレーニングに関するQ&A

完全に夏になる前から始めたい暑熱順化トレーニングですが、慣れるまでに1〜2週間程度かかると考えられます。ですから、暑い日が出てくる5月ごろから徐々に行いましょう。運動強度によって効果が出る期間は変わりますので、自分の行う運動はどれくらいの日数が必要なのかチェックしておきましょう。

Q.暑熱順化にかかる期間は?トレーニングはいつから始めるべき?

A.体は暑さや寒さに急に順応できるわけではなく、暑熱順化のためにトレーニングを始めたとしても1〜2週間程度かかります。5月ごろから暑熱順化トレーニングをスタートさせると本格的に暑くなる前にしっかり発汗する体に仕上がっているでしょう。

もちろん夏になってからでも効果はあるので、今日からでも、無理のない範囲で運動を始めてみましょう。

Q.暑熱順化トレーニングの効果はいつから期待できる?

A.暑熱順化トレーニングの効果が出はじめる期間は、軽強度の運動であれば約2週間程度、高強度の運動であれば数日〜1週間程度だと考えられます。

一般的な運動量であるウォーキングやサイクリングなどのトレーニングを続けて発汗した場合は2週間程度で効果が出てくるでしょう。海やBBQなど、夏の屋外イベントもバテずに楽しめるよう、「発汗習慣」をつけておくといいですね。

筋トレやジョギングなどの高負荷なトレーニングを行った場合は、数日〜1週間程度で効果を感じることも。暑い季節に屋外でマラソンやスポーツを行う場合は、暑熱順化トレーニングをしておく選手も多くいます。1週間程度前から準備しておくと、夏の暑さにも負けないパフォーマンスを発揮できるでしょう。

熱中症・夏バテ対策は自身の健康の見直しにも

暑熱順化のために運動を始めることで、心身の調子も整い、良いことづくし。運動習慣は健康寿命にもつながり、毎日を快適に元気に過ごせるようになります。夏に負けない体づくりをきっかけに、一年中快適に過ごせるようになりそうですね。

夏バテは体の機能が衰えてきた体からのサインかもしれません。最近夏がつらいな…と思った人は、少しの運動から始めてみませんか?